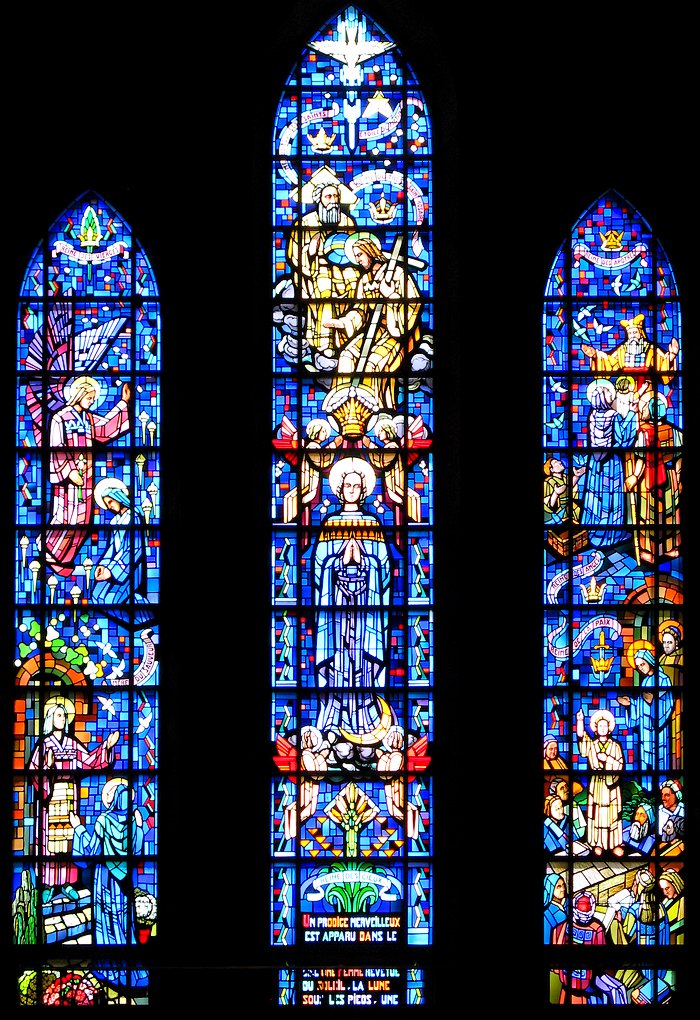

Des vitraux d'importation française

|

Les vitraux importés de France sont peu nombreux dans les églises construites avant les années 30 au Québec. Les ateliers de Champigneulle (Paris) et de Francis Chigot (Limoges) en sont les principaux fournisseurs.

La situation changea passablement vers 1945 où plusieurs églises passèrent des commandes à des ateliers français. On peut supposer que l'effort de reconstruction d'après-guerre en France a contribué à rendre les verriers locaux très compétitifs sur les marchés extérieurs. Car l'intervention du pouvoir publique fut considérable: sur les 2500 églises édifiées en France de 1945 à 1970, un millier l'a été aux frais de l'État au titre de la Reconstruction.(1)

Ces oeuvres françaises occupent une part précieuse de l'inventaire du vitrail au Québec. La mouvance des arts vers le contemporain et le développement de techniques audacieuses ont donné des verrières qui se démarquent des vitraux anciens.

Auguste Adolphe Labouret (1871-1964): il fut chargé de la restauration de nombreux vitraux de Bretagne après la Première Guerre mondiale. C'est lui qui invente la technique de la dalle de verre et la fait breveter. Ces vitraux sont fabriqués avec des dalles de verre de un pouce éclatées au marteau sur le rebord et serties dans du ciment armé. Ces vitraux se démarquent par leur grande brillance. Labouret expose ses vitraux à l'exposition internationale de Paris en 1937 puis à celle de New York en 1939. Il est fait Chevalier de la Légion d'honneur en 1938. Son oeuvre la plus importante est l'ensemble de 240 vitraux de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. L'Oratoire Saint-Joseph à Montréal possède également quelques vitraux de Labouret.

Mauméjean Frères: en Espagne et à Paris et sur trois générations, les Mauméjean formèrent des ateliers-usines prolifiques comptant une centaine d'employés où ils honorèrent plus de 500 commandes principalement en Europe, mais aussi en Amérique pour 65 d'entre-elles. Leurs vitraux comportent des dalles de verre épaisses retaillées au marteau, donnant du relief aux verrières. Le style est résolument Art déco sous la gouverne de Carl, le dernier maître-verrier de la famille qui décède en 1957. Mauméjean Frères a été plusieurs fois récompensé dans les expositions internationales.

Raphaël Lardeur (1890-1967): il fonde son atelier à Paris en 1921 mais c'est en Picardie que l'on retrouve la majeure partie de ses vitraux, dans les départements dévastés par la guerre de 1914-1918. Ses vitraux de style Art déco utilisent le verre transparent et teinté, donnant une saturation généreuse de la couleur. À Sherbrooke, les immenses fenêtres de la cathédrale Saint-Michel sont munies des vitraux de Lardeur.

Max Ingrand (1908-1969): formé à l'École des beaux-arts de Paris, il devient une figure majeure du mouvement Art déco. Il est directeur artistique de FontanaArte pendant une décennie, collaborateur de Saint-Gobain, fondateur de la société Verre Lumière et nommé Officier de la Légion d'honneur. Parmi ses nombreux projets de vitraux, au Québec, il produit l'imposante verrière de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet et il livre des vitraux pour les églises Saints-Martyrs à Victoriaville, Saint-Edmond à Lac-au-Saumon, Saint-Étienne à La Malbaie et Christ-Roi à Saguenay.

Enfin, on doit mentionner deux autres noms. Vitraux d’Art E. Rault de Rennes en Bretagne. Fondé en 1898 par Emmanuel Rault, ses fils Paul et André assurèrent la continuité de l'atelier. Et Gabriel Loire, établit en 1946 à Chartres. Les ateliers Loire sont toujours en activité aujourd'hui. Ils ont produits les vitraux de la chapelle Saint-Paul de l'hôpital Douglas de Montréal.

(1) Franck Debié, Pierre Vérot, Urbanisme et art sacré, Paris, Critérion, 1991, p. 154

|

Serge Rodrigue |